三国金融暗战六十年

陈岚

三国的形成与结束,决定于两场战争:赤壁大战和金融暗战。赤壁大战前后准备经过百日左右,激战不超过十天。金融暗战却贯穿三国时期始终,长达六十年。可见,最终成败决定于经济,最主要因素恐怕是金融,其中以信用最为重要。

三国时期,整体经济是后退的,水平比西汉、东汉时低。总体来说,魏、蜀、吴三方各自为政,它们建立了自己的货币制度,在沿用两汉五铢旧钱基础上,都铸造了新货币。然而,由于董卓之乱、连年战火和军阀割据,两汉多年积累的铸钱技术缺失殆尽,洛阳、长安两大造币中心先后毁于兵灾战乱,再也回不到从前了。由于长期分裂,缺乏统一性和连贯性,商品经济发展受到严重阻碍,生产萎缩,老百姓的购买力大为降低,被迫从货币交换倒退到实物经济生活,以谷帛交换手段,实行以物易物。金属铸币流通范围大大缩小,名义价值与实际价值严重分离,币值波动十分剧烈。金银淡出流通领域,仅成为收藏和奖赏的手段。

北方九州五铢稳定

北方九州,在曹操十九年东讨西征和北伐下,经济相对稳定,董卓之乱后的局面有所好转。曹操拥立汉献帝,“挟天子以令诸侯”,于建安十三年(公元208年),自任丞相,率领大军南下,进攻荆州刘表和东吴孙权。兵马未动、粮草先行。为了筹备军饷和粮草,曹军深感实物经济不便,于是恢复了货币的使用。曹操先是另铸新钱,但因洛阳、长安铸钱中心遭毁,铸钱技术倒退,铸钱并未成功,所铸新钱并不优于董卓“恶钱”,只好存入库中,没有使用。周瑜的一把火烧退了八十万大军,曹操用完刘表之子刘琮的库存物资,就匆忙撤退回邺城了。

曹操统一北方,懂得“秦人以急农兼天下,孝武以屯田定西域”,大力提倡积谷和屯田,老百姓还是过着实物经济生活,交往中多以谷帛为主要手段,必要时才使用五铢钱。直至魏文帝黄初二年(公元221年),天灾谷缺,而钱币又不够用,曹魏下令停用五铢钱,完全实行实物经济。但是,由于民间作伪现象泛滥,许多人把谷浸湿、将绢织薄,造成了谷帛贬值,通货膨胀。于是,六年后的明帝太和七年(公元227年),曹魏又铸造汉之五铢钱。这其中还有一个重要原因,就是曹魏后代中,以曹叡最为奢侈,急需用钱,好过奢侈生活。

由于曹魏修水利、大力屯田,谷帛积累雄厚,加上赤壁大战败北后,北方不再轻举妄动,军用开支减少,以实物谷帛交换为主,钱币仅用于赏赐和帝王挥霍。所以,在东汉钱币制度没有动摇的保证下,自魏明帝改定五铢钱后,直到晋代还通用无阻,经济相对稳定,这也许就是晋代司马氏篡夺曹魏后,能消灭蜀汉和东吴的重要原因之一。“前人栽树,后人乘凉”,司马氏充分享用了曹操的基业。赤壁大战遏制了曹操南下,但经济基础仍是曹魏奠定的。

蜀汉失信孤掌难鸣

赤壁大捷之后,刘备借得荆州,成了名副其实的皇叔,似乎汉朝天下将由他来继承。他迫使刘璋投降,取得成都时,社会上还通用汉五铢钱,经济稳定,民强国富,俨然“天府之国”。他以益州、荆州起家,原先并无经济基础,仅借赤壁一战发迹。

这时候的刘备,像个“暴发户”,不顾后果、抛弃信用。他在攻打成都时,连军饷都发不出,只有破釜沉舟,向士兵约定:只要破城,打开府库,内中钱财任你们掠抢。在强烈的物质刺激下,建安十九年(公元214年),刘备终于破城而入。跃上城楼的士兵,纷纷丢下武器向府库狂奔,去抢掠钱财宝物。刘备形象被践踏在地,政治野心暴露无遗。湘人刘巴向刘备建议,赶快铸钱直百五铢。但是因为缺铜,直百五铢仅为蜀五铢的三十分之一。刘备不讲信用,他以同样多的铜去套取民间三、四十倍的物质和劳务,作价竟达百倍之多,连老百姓蚊帐的帐钩也被搜刮一尽,拿去铸钱币。这就是史书上说的“数月之间,府库充实”,实际就是刘巴出的点子,刘备同意大搞“通货膨胀”。

建安二十年(公元215年),刘备攻取犍为,又开炉铸钱。犍为是四川较早开发的一个商业城市,也是矿业中心。早在汉武帝时就已置郡,张骞曾计划从这里出发去探寻印度。犍为自古以产银著称,犍为铸的直百五铢,是三国以前的蜀五铢,早就上市运用。刘备靠“皇叔”称呼起家,特别强调正统观念,取得犍为以后,掌握了政治资本与资源优势,当然不会放过这个铸钱机会。他在铸币上不断减重。

刘备取得益州以后,频繁用兵。建安二十四年,刘备打败曹操,夺取汉中;也就在这个时期,关公父子走麦城,失去荆州,为孙权所得。曹魏章武二年(公元222年),蜀汉与东吴大战于夷陵。陆逊火烧连营七百里,刘备军用开支巨大,物质消耗殆尽,蜀汉建兴三年(公元225年),诸葛孔明渡泸南征,七擒七纵孟获。刘备连年征战,孤掌难鸣,使得成都益州疲惫不堪。四川又不产铜,只有减轻减薄直百五铢钱币,从8厘米减至6厘米,再减至5厘米。一减再减,还是入不敷出,通货膨胀,波动到曹魏和东吴,必然引起钱币的激烈暗战。

刘备死后,后主刘禅更是奢费,建兴十三年(公元235年)时,刘禅又实行了一次币制改革,竟将直百五铢铸至两厘米以下,正如曹奂所说:“虚用其众,刻剥众羌,劳役无已,民不堪命。”这导致蜀汉经济基础几近崩溃。蜀汉失信,通货膨胀愈演愈烈。到蜀汉延熙十二年(公元249年),姜维屡次出蜀打仗,军事开支急剧增加,直百五铢又开始减重,从2厘米减到1.4厘米再减到1厘米,再至0.56厘米,最后减至0.4厘米。若从蜀五铢算起,已减轻至原来的五百分之一。一个大铜钱变成了一个鹅眼大。这样惊人的通货膨胀,下滑到刘禅投降、西晋消灭蜀汉时才结束。蜀汉先行灭亡的真正原因,就是其通货膨胀、信用丧失导致的金融崩溃。

东吴偏安随波逐流

东吴孙权的经济基础较为稳定,这也是东吴孙权集团比蜀汉刘备集团多延续了二十余年的原因。早在赤壁大战之前,建安七年(公元202年),曹操打败袁绍之后,欲统一北方时,曾要求孙权送子到许昌为质。在吴国太、孙权面前,周瑜说:吴国铸山为铜,煮海为盐,何质之有?断然拒绝曹操,对方也无可奈何。

之后,孙权令吕蒙收回荆州,陆逊火烧连营,孙刘联盟破裂。至建兴三年(公元225年),诸葛亮渡泸南征。后方安定后,孙刘联盟恢复。由于东吴蜀汉相通,特别是刘禅施行币制改革之后,蜀汉通货膨胀波及东吴。为了应对钱币暗战,孙吴于嘉禾五年(公元236年)铸造大泉五百,过了二年又铸大泉当千。这两种钱币大大地减重,导致物价上涨三倍。

后来,孙吴对曹魏采取攻势,嘉禾初年,孙权亲率十万人马围攻合肥达四月之久。为了维持庞大的军费开支,两种大钱连续减重,大泉五百减成8厘米,大泉当千减至12厘米。即便如此,通货膨胀仍刹不住车。为了防止吴钱大量流入蜀汉,孙吴又铸造12厘米重的大泉二千,最后至赤乌八、九年(公元245年-246年),铸造大泉五千。所有这些货币暗战,极大破坏了东吴境内老百姓的经济生活,以至于像吕岱那样征战万里的大将,其亲属在家都要挨饿,普通人的生活就可想而知了。再加上孙权继承人孙皓等穷奢享乐,营建新宫,物价飞涨,人心惶惶,以至于政府不得不下令收回大泉二千、大泉五千;到晋灭东吴,三国结束,大泉五百和大泉当千还在与旧钱并用,一直到东晋仍在继续。三国时期钱币暗战汹涌激烈、持久不断,丝毫不亚于赤壁大战和夷陵大战那样的军事战争。

关键词: 三国金融暗战六十年

责任编辑:hnmd003

相关阅读

-

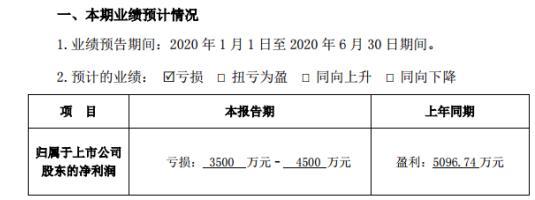

金固股份:2020年预计亏损3500万元–4500万元

7月14日消息,金固股份(002488)发布2020年半年度业绩预告:去年预计亏损3500万元–4500万元,上年...

2020-07-27 -

成都路桥(002628)急速拉升0.18元,涨幅4.43%

2020年07月08日,成都路桥(002628)急速拉升0 18元,涨幅4 43%,成交量1492 93万股,成交额6155 53万...

2020-07-23 -

07月21日富国创业板B上涨5.40%,成交17005.69万元

07月21日富国创业板B上涨5 40%,成交17005 69万元。截至目前场内价格为1 639元, 当前本基金场外净...

2020-07-21 -

A股快报 | 地产板块上涨1.38% 金科股份上涨10.04%

观点网讯:1月20日,沪深股市开盘后(9时36分),地产行业32只股票(观点指数监测的样本企业)22只上涨...

-

长沙雨花城投集团20亿公司债项目状态更新为“已反馈”

观点网讯:1月20日,据上交所公司债券项目信息平台披露,长沙市雨花城市建设投资集团有限公司2021年面向...

-

国金证券赵伟:MLF和LPR下调,或并非新一轮货币宽松周期的终点

国金证券首席经济学家赵伟20日表示,1年LPR下调10BP、5年LPR下调5BP,基本符合市场预期。5年LPR下调并不...

-

上海:去年筹建保障性租赁住房6.7万套 房地产市场平稳健康发展

观点网讯:1月20日,上海市第十五届人大六次会议在世博中心开幕,上海市市长龚正作《政府工作报告》。龚...

-

中国奥园:将不支付2022年1月票据余下本金

焦点财经讯盼盼1月20日,中国奥园(3883 HK)发布公告称,截至2021年12月31日止年度,中国奥园集团录得...

-

严跃进:5年期以上LPR下调5BP,100万贷款金额30年期等额本息每月少还30元

金融界1月20日消息央行下调两大政策利率后,1月LPR报价利率也跟随下调。据中国人民银行授权全国银行间同...

-

汤加海底火山喷发未对我国远洋渔业捕捞造成直接影响

记者昨天从农业农村部了解到,这次汤加海底火山大范围喷发,未对我国远洋渔业捕捞造成直接影响。 远...

-

宁夏科技创新破解产业发展瓶颈

2021年,自治区科技厅紧紧围绕全区重点产业转型发展需求,加强科技攻关和成果转化,着力破解产业发展的...

-

港股快报 | 物业板块普涨 碧桂园服务现时领涨13.64%

观点网讯:1月20日,经过港交所盘前集中竞价,51只H股物业股中9只低开,26只高开,其中碧桂园服务开盘涨...

-

国内期市开盘涨多跌少 沪镍主力合约涨近5%

上证报中国证券网讯1月20日,国内期市日间盘开盘涨多跌少,截至9时05分,沪镍主力合约涨近5%,沪锡、菜...

-

或因降息地产股债均现大幅上涨 融创中国涨超8%、佳兆业超6%

观点网讯:1月20日,港股融创中国涨超8%,世茂集团涨超7%,佳兆业集团涨超6%。A股华远地产涨停,新城控...

-

北京市奥林匹克专用车道21日启用

根据北京市交管部门《关于北京2022年冬奥会和冬残奥会期间北京市设置奥林匹克专用车道有关事项的通告》...

-

禹洲集团4.77亿美元票据获得展期

焦点财经讯盼盼1月20日,禹洲集团发布公告称,其已成功获得绝大多数交换票据持有人的支持,及所有征求同...

-

马云与蔡崇信以1.88亿美元购入美国纽约一个复式豪宅

观点网讯:1月20日,阿里巴巴创办人马云与执行副主席蔡崇信共同持有的BluePoolCapital,以1 88亿美元购...

-

五项新国标发布 推动非常规水源安全高效利用

国家市场监管总局(标准委)日前批准发布了《水回用导则再生水厂水质管理》等5项污水资源化领域推荐性国...

-

黄河流域“清废行动”取得阶段性成果 今年将有序推进陕晋豫鲁四省行动开展

记者近日从生态环境部获悉:2021年黄河流域“清废行动”立查立改点位全部完成整治。各地累计投入资金240...

-

李宇嘉解读LPR非对称降息:传达稳定但不刺激的信号,一季度楼市或开始触底

广东省住房政策研究中心首席研究员李宇嘉表示,上一次调降5年期LPR还是2020年4月的事,这也是20个月来首...

-

我国光纤量子密钥分发距离创世界纪录

中国科学技术大学郭光灿院士团队韩正甫教授及其合作者王双、银振强、何德勇、陈巍等,近期实现833公里光...

-

华发投资控股50亿小公募获深交所通过

观点网讯:深交所1月19日信息披露,珠海华发投资控股集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券...

-

?港交所CEO欧冠升:中国内地资本市场规模10年后将超过100万亿美元

观点网讯:香港交易所集团行政总裁欧冠升1月19日在其网志中预测,未来10年国内地资本市场的广度和深度都...

-

长三角示范区推动跨域公共数据“无差别”共享共用

记者近日从长三角生态绿色一体化发展示范区执委会获悉:示范区执委会与上海市大数据中心、江苏省大数据...

-

2021年长江六座梯级水电站累计发电2628.83亿千瓦时 当前储能约210亿千瓦时

记者从中国长江三峡集团有限公司获悉:截至2021年12月31日,长江干流葛洲坝、三峡、向家坝、溪洛渡、白...

-

5年期LPR下调5bp!20个月首次!房贷利率将迎全面下调 业内预计降准降息政策调整空间仍存

5年期LPR下调5bp!20个月首次!房贷利率将迎全面下调业内预计降准降息政策调整空间仍存业内人士认为,目...

-

国家粮食和物资储备局部署2022年春节、“两会”及冬奥会、冬残奥会期间粮油市场保供稳价工作

上证报中国证券网讯据国家粮食和物资储备局1月20日消息,近日,国家粮食和物资储备局召开2022年春节、“...

-

广州期货交易所与德意志交易所集团签署谅解备忘录 探索绿色金融领域的国际合作

上证报中国证券网讯(记者朱文彬)据广州期货交易所(简称“广期所”)消息,该所与德意志交易所集团(...

-

网上逛花市 天猫超市把200多种年宵花搬上网“现摘现发”

还有不到一周就是小年,逛逛红火的花市,买份年宵花为新春“锦上添花”,是年味儿必不可少的组成部分。...

-

新冠检测新分支!冬奥会将使用气溶胶新冠病毒检测系统

近日,清华大学、北京大学、中国医学科学院病原生物学研究所、昌平实验室等科研人员联合研制出公共空间...

-

纽约金价19日上涨

新华社芝加哥1月19日电(记者徐静)纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的2月黄金期价19日比前一交易...

-

这一大宗商品价格创逾7年新高 这些公司已在国外拥有大量资源储备

1月19日早间,布伦特原油期货站上89美元 桶,日内涨超1 6%,续创逾7年新高。日前,阿联酋首都阿布扎比...

-

河南19日新增本土确诊病例24例

中新经纬1月20日电据河南卫健委网站20日消息,1月19日0—24时,全省新增本土确诊病例24例(郑州市1例,安...

-

芝加哥农产品期价19日上涨

新华社芝加哥1月19日电(记者徐静)芝加哥期货交易所玉米、小麦和大豆期价19日全线上涨。 当天,芝加...

-

电建地产拟发行不超过10亿公司债 询价区间3.0%-4.0%

观点网讯:1月19日,中国电建地产集团有限公司发布公告称,拟发行2022年面向专业投资者公开发行公司债券...

-

国际油价19日显著上涨

新华社纽约1月19日电(记者刘亚南)国际油价19日显著上涨。 截至当天收盘,纽约商品交易所2月交货的...

-

大基建潮涌 水泥“双碳元年”将至

□水泥头部企业围绕“降碳”“降耗”各展所长。 □各地落后产能退出提速,头部企业“抢滩”产能势头...

-

成都成华旧改2021年新增借款金额60.49亿

观点网讯:1月19日,成都成华旧城改造投资有限责任公司发布公告称,2021年公司累计新增借款余额为60 49...

-

美联储收紧路径与影响:这一次有何不同?

基准情形下,美联储或于5月首次加息,但不排除最早3月加息的可能,全年加息3次,6月或开启缩表。本轮紧...

-

多部门详解“十四五”综合交通运输发展重点

在19日召开的国家发展改革委新闻发布会上,国家铁路局、民用航空局、国家邮政局等多部门相关负责人详解...

-

格力集团拟发行10亿3年期公司债 利率询价区间2.7%-3.7%

观点网讯:1月19日,据珠海格力集团有限公司披露,该公司拟发行2022年面向专业投资者公开发行公司债券(...

-

国际油价创七年新高

受地缘政治紧张局势威胁原油供应等因素的影响,国际油价1月18日升至七年来新高。分析人士指出,面对疫情...

-

微软收购暴雪:用过去的王炸打前往未来的牌

1月18日晚间,一则并购消息引爆了沉寂已久的游戏圈。据中国基金报报道,微软公司发布声明称,将以每股95...

-

美股收盘:三大指数集体收跌 纳指跌超1%

财联社(上海,编辑夏军雄)讯,美东时间周三,美股市场高开低走,延续了近期的跌势,三大股指悉数收跌...

-

十倍杠杆打新港股爆仓!有股民遭平仓亏掉数百万,提出富途证券为亏损“买单”,损失究竟谁之过?

十倍杠杆打新港股爆仓!有股民遭平仓亏掉数百万,提出富途证券为亏损“买单”,损失究竟谁之过?财联社...

-

九部委联合发文规范平台企业投资入股金融机构、地方金融组织 对互联网巨头将有何影响?

九部委联合发文规范平台企业投资入股金融机构、地方金融组织对互联网巨头将有何影响?财联社(北京,记...

-

广州:对国际快递收件人员实施常态化免费核酸检测

中新经纬1月19日电广州市交通运输局官方微博19日发文称,根据广州市疫情防控工作需要,广州市新冠肺炎防...

-

全球疫情动态【1月19日】:西安疫情首次“零新增” 疫情已进入收尾阶段

财联社(上海,编辑夏军雄)讯,美国约翰斯·霍普金斯大学发布的统计数据显示,截至北京时间1月19日23时...

-

美国财长耶伦:奥密克戎毒株不会破坏美国经济复苏

财联社(上海,编辑夏军雄)讯,当地时间周三(1月19日),美国财政部长珍妮特·耶伦表示,她预计奥密克...

-

美股全线收跌 中概股叮咚买菜跌近24%

中新经纬1月20日电美东时间周三,美股三大指数高开低走,纳指跌超1%。具体来看,截至收盘,道指跌339 8...

-

一线城市暂未出现房贷利率大面积下行 业内人士:静等明日5年期LPR报价结果

财联社(北京、上海,记者姜樊徐川)讯,财联社记者今日从北、上、广、深等多地的银行了解到,由于去年...

-

【明日主题前瞻】豪掷近700亿美元,微软加速布局元宇宙游戏领域

【主题详情】豪掷近700亿美元,微软加速布局元宇宙游戏领域,这些公司已拥有大量游戏IP微软宣布将以每股...

-

警方通报:山东运泰物流一货车内货物爆炸 2名装卸工人受伤

中新经纬1月19日电19日,山东省临沂市公安局兰山分局官方微博通报称,1月19日10时34分,兰山警方接报警...

-

三元生物:八年无新增发明专利授权 昔日财务总监履历“玩穿越”

《金证研》北方资本中心易安 作者巫恩欢笙 风控“渤海之滨,黄河之洲”,山东省滨州市因此而得名,并...

-

今年来最大范围雨雪将至!官方:保证“菜篮子”生产安全

中新经纬1月19日电今年来最大范围雨雪将上线。农业农村部表示,把做好雨雪天气防范工作作为当前农业生产...

-

汤圆怎么挑?宁波市消保委提醒这五点

中新经纬1月19日电据宁波市消保委官方微信消息,1月19日,宁波市消保委对思念、缸鸭狗、湾仔码头等10款...

-

大悦城:中粮置业完成发行15亿元公司债券

焦点财经讯耿宸斐1月19日,大悦城(SZ000031)发布关于控股子公司中粮置业投资有限公司2022年公司债券(第...

-

急!这类企业直接发现金留人!有员工奖励达8000元→

全球多地疫情高发,海外确诊人数不断攀升,对新冠病毒检测试剂盒的需求激增,这也直接导致国内检测试剂...

-

网信办辟谣:从未出台《互联网企业上市及投融资操作规范》

焦点财经讯耿宸斐1月19日,据“网信中国”公众号消息,中国网信网关注到,1月19日网上流传“中央网信办...

-

融资丨「C咖」完成B轮融资,SIG领投

创业邦获悉,今日,新锐国货面膜品牌C咖完成B轮融资。本轮融资由SIG领投,老股东顺为资本、不二资本、百...

-

国务院联合调查组对中石油燃料油公司倒卖进口原油问题进行严肃调查处理

近期审计署审计发现,中国石油(601857,诊股)天然气集团有限公司下属燃料油公司存在倒卖进口原油问题。经...

-

旭辉一日双响:美元债资金提前到位,人民币债券提前回购

1月19日晚间,旭辉控股集团(0884 HK)发布公告称,公司已回购并注销2000万元今年4月到期,票面利率为6...

-

金融壹账通获中国智能科学技术最高奖

1月19日,经过中国人工智能学会专家组数月的多轮评审,由金融壹账通牵头建设的“普惠金融人工智能开放平...

-

中汽协:2021年12月新能源汽车市场渗透率达19.1%

上证报中国证券网讯据“中汽协会数据”微信公众号1月19日消息,据中国汽车工业协会统计分析,2021年新能...

-

中青宝因违反上市公司信披管理办法遭责令改正 相关责任人收警示函

中国网科技1月19日讯今日,中青宝(300052,诊股)发布关于收到中国证监会深圳监管局对公司采取责令改正措...

-

春节前全国高速整体平稳 2月6日将迎返程高峰

今天(19日)是2022年春运的第三天。交通运输部预测显示,今年春运总体将呈现“客流总量中低位运行、节...

-

突发!刚通报,北京新增5例阳性,详情公布!携程冲上热搜,上海回应,正开展排查! 2000亿巨头换帅,

突发!刚通报,北京新增5例阳性,详情公布!携程冲上热搜,上海回应,正开展排查!2000亿巨头换帅,国内...

-

央行:涉奥主体账户、银行卡等支付服务筹备工作已就绪

中新经纬1月19日电据中国人民银行官方微信消息,目前,涉奥主体账户、银行卡、移动支付、本外币现金、数...

-

全球最大纯电动游轮“长江三峡1”号试航成功

上证报中国证券网讯据国资委官网“央企联播”栏目1月19日消息,近日,全球载电量最大的纯电动游轮“长江...

-

京东七鲜超市重点布局大湾区在广州越秀开店:汇聚百款京东自有品牌及全球万款商品

近日,京东七鲜超市越秀区流花中心店正式开业,这是七鲜在广州的第五家门店,是越秀区的首店,也是华南...

-

农业农村部:1月19日“农产品批发价格200指数”比昨天上升0.23个点

上证报中国证券网讯据农业农村部监测,1月19日“农产品批发价格200指数”为128 14,比昨天上升0 23个...

-

国内期市日间盘多数品种收涨 郑煤主力合约涨逾6%

上证报中国证券网讯1月19日国内期市日间盘多数品种收涨,郑煤主力合约涨逾6%,铁矿石、沥青主力合约涨超...

-

防控不力!北京海淀通报6家单位,肯德基、必胜客在列

中新经纬1月19日电19日,据微信公众号“北京海淀”消息,因未落实疫情防控责任,海淀区市场防疫组通报6...

-

上市后首推员工持股计划 迈瑞医疗20%业绩增长或成常态

中新经纬1月19日电1月19日,深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司(以下简称“迈瑞医疗(300760,诊股)”“迈...

-

工信部:2021年1-11月规模以上化纤企业利润总额同比增长221.9%

上证报中国证券网讯据工业和信息化部消息,2021年1-11月,化纤产量6139万吨,同比增长10 3%;规模以上...

-

红星美凯龙非执行董事徐宏因个人工作调整辞职

焦点财经讯耿宸斐1月19日,红星美凯龙(HK:01528)发布关于非执行董事辞任的公告。根据公告,红星美凯龙于...

-

工信部:2021年1-11月,服装行业规模以上企业利润总额同比增长12.6%

上证报中国证券网讯据工业和信息化部消息,2021年1-11月,服装行业规模以上企业12659家,累计营业收入1...

-

2021年我国全年社会物流总额预计超300万亿元

中国物流与采购联合会会长何黎明近日在第十九届中国物流企业家年会上介绍说,2021年我国经济整体保持回...

-

警报拉响!2022年首家“1元退市”公司将诞生?另有多家公司触及财务类退市线

财联社1月19日讯,*ST新亿(600145 SH)连续3天跌停,昨日报收0 92元,成为2022年首只跌破1元的个股,18...

-

减负不减责 信息基础设施撑腰 监管取消涉及保险资金运用的34项监管报告

财联社(北京,记者王宏)讯,银保监会今日印发《关于精简保险资金运用监管报告事项的通知》(以下简称...

-

金融“融”进来 苹果“红”起来——中投公司发挥金融优势助力静宁苹果产业振兴纪实

上证报中国证券网讯作为深耕全球市场十余年的国家主权财富基金,中投公司始终心怀“国之大者”,积极履...

-

首次突破8000亿!河南外贸进出口再创历史新高

记者19日从郑州海关了解到,2021年河南外贸进出口总值达8208 1亿元,比2020年增长22 9%(与2019年相比...

-

新冠病毒可通过普通快件传播?一文解答所有疑点

“邮件阳性”是否意味着邮件将会成为新冠病毒新的传染源?普通快件传染给人的可能性有多大?关于新冠病...

-

茅台1935官宣定价后暴涨近40%

从经销商处得知,前一日刚宣布定价的茅台1935的市场价格已经涨至1650元 瓶,涨幅近40%,甚至在其他终端...

-

广西2021年港口货物吞吐量突破5亿吨大关 同比增长18.64%

19日,记者从广西港航发展中心了解到,2021年,广西港航系统积极融入新发展格局,以加快交通强区建设为...

-

国内首次!高海拔重冰区实现特高压跨越特高压放线

1月18日,白鹤滩—江苏±800千伏特高压直流输电线路工程在位于四川省凉山彝族自治州的美姑县沙洛...

-

融资丨「溪砾科技」完成数千万美元Pre-A轮融资,顺为资本、云九资本、天图投资共同投资

融资丨「溪砾科技」完成数千万美元Pre-A轮融资,顺为资本、云九资本、天图投资共同投资创业邦获悉,今日...

-

华夏幸福已签署债务重组协议的债务金额为88.57亿元

观点网迅:1月19日,华夏幸福基业股份有限公司披露关于公司债务重组的进展。观点新媒体了解,华夏幸福在...

-

融资丨「星云有客」连续完成共四千万元天使轮及Pre-A轮融资

创业邦获悉,今日,杭州星云数字科技有限公司提升。初心资本管理合伙人田江川表示:“从消费者互动侧来...

-

融创相继转让三个项目公司股权 接盘方均有国企背景

中新经纬1月19日电(薛宇飞)近日,中新经纬查询工商信息发现,融创在近段时间相继转让了至少3家项目公司...

-

金融“融”进来 苹果“红”起来——中投公司发挥金融优势助力静宁苹果产业振兴纪实

上证报中国证券网讯作为深耕全球市场十余年的国家主权财富基金,中投公司始终心怀“国之大者”,积极履...

-

国常会:决定延续实施部分到期的减税降费政策 支持企业纾困和发展

李克强主持召开国务院常务会议。会议指出,决定延续实施部分到期的减税降费政策,支持企业纾困和发展。...

-

安徽滁州3.1亿挂牌1宗商住地 将于2月18日出让

观点网讯:1月19日,安徽滁州来安县挂牌1宗商住地,土地面积66472㎡,挂牌起始价31000万元,预计2月18日...

-

筑友智造:2021年销售合同额增至46.69亿元 产量增加40%

观点网讯:筑友智造科技集团有限公司1月19日刊发自愿公告,表示公司预制装配式建筑构件及产品的产量、销...

-

国务院发布促进内外贸一体化发展意见 鼓励商贸、物流“走出去”

观点网讯:1月19日,国务院办公厅发布《关于促进内外贸一体化发展的意见》。其中提到,支持市场主体内外...

-

能源局:2021年国家财政补贴规模户用光伏项目装机容量为2159.62万千瓦

国家能源局数据显示,2021年12月新纳入国家财政补贴规模户用光伏项目总装机容量为508 98万千瓦。截至20...

-

雅生活服务:股东共青城投资购买合计12万股境外上市股份

观点网讯:1月19日,雅生活智慧城市服务股份有限公司发布公告称,股东增持股权,共青城投资购买合计12万...

-

保险机构网点缘何骤减?

曾几何时,“机构开到哪里,业务就做到哪里”是保险行业最真实的写照。但是多年的“圈地运动”在2021年...

-

百家名企看高质量|百信银行行长李如东:金融科技引领未来银行新范式

中新经纬1月19日电(魏薇实习生柴鑫洋)“未来的银行,要顺应数字经济的大趋势,持续进行数字化的探索和迭...

-

2021年我国全年社会物流总额预计超300万亿元

中国物流与采购联合会会长何黎明近日在第十九届中国物流企业家年会上介绍说,2021年我国经济整体保持回...

-

《可信人工智能白皮书》被全球顶级智库列为中国人工智能治理三大方法之一

切实推进人工智能治理工作,已成为全球共识。近日,由京东探索研究院与中国信通院联合撰写的国内首本《...

-

陈茂波指对再发放消费券目前会持开放态度

观点网讯:1月19日,香港财政司长陈茂波表示,电子消费券已分批向合资格市民发放共300亿港元,对经济复...

-

护肤品牌「C咖」获SIG投资 旗下清洁小罐膜位居抖音面膜类目Top1

金融界1月19日消息,近日,新锐护肤品牌「C咖」完成由SIG领投的B轮融资,老股东顺为资本、不二资本、百...